20 августа Gartner опубликовал очередной Hype Cycle для Open Source Software. Некоторые “предсказания” этой уважаемой компании я просто не могу оставить без комментариев.

20 августа Gartner опубликовал очередной Hype Cycle для Open Source Software. Некоторые “предсказания” этой уважаемой компании я просто не могу оставить без комментариев.

Начинается обзор cо статьи про Open-Source Telecom Operations Management Systems, т.е. систем, осуществляющих функции: billing, charging, revenue assurance, fraud management, provisioning, network and inventory management. И хотя перспективы появления таких решений отдаленны, а проникновение не будет большим, включение в отчет такого рода систем событие, безусловно, знаковое. Думаю, что подавляющему большинству вендоров BSS/OSS систем и в страшном сне пока не приснится, что их заказчики предпочтут дорогим коробкам open-source решения. Читать далее Open Source Software на гартнеровской кривой

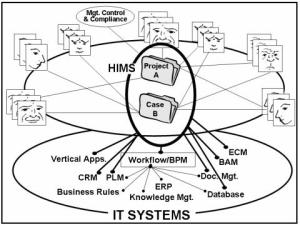

Президент AIIM Джон Манчини представил книжку

Президент AIIM Джон Манчини представил книжку